6月20日晚富邦优配,意大利电影大师朱塞佩·托纳多雷携经典之作《天堂电影院》亮相上海影城,在影片放映后举办金爵奖主席大师班活动,与现场观众展开深度对谈。

作为本届电影节评委会主席,托纳多雷分享了《天堂电影院》长达11年的创作历程、对电影语言的独特理解,以及他坚守的创作初心。活动由著名制片人马克·穆勒主持,两人以西西里故乡为纽带,回溯了托纳多雷从放映员到导演的成长故事,更探讨了在短视频时代如何守护电影的艺术魅力。

以下为现场对谈内容:

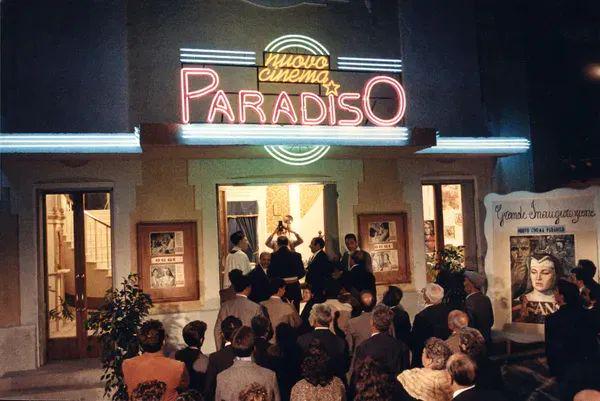

《天堂电影院》等了11年

YIQIYINGCHUANG

马克·穆勒:你们都知道朱塞佩·托纳多雷是导演、编剧、剪辑师,但你们不知道,他也是一位伟大的作家、小说家、摄影艺术家。刚刚一起看了托导这部《天堂电影院》,孕育了11年才写完的剧本。这部以后,托导不再找其他编剧了,都是自己做编剧。

朱塞佩·托纳多雷:我做第一部电影时,其实脑子里已经在酝酿《天堂电影院》的剧本。酝酿11年的时间,我才开始写这个剧本。

写作是一个人完成的事情。我写完剧本后没有再和其他编剧合作,因为写作本身就是独立完成的事情。

说到《天堂电影院》,经过11年我才真正把这个故事写出来。在这期间已经定了这样一个主题,讲小乡村的电影院,后来它关掉了。当时我在写的时候整个故事还没有,我有很多素材,但还没有一个完整的故事。

后来这部电影拍完以后,有一次遇到《百年孤独》的作者,他跟我说,“当你脑子里开始酝酿一个故事的时候,你不要马上写,你就去想。你越想,这个故事会越丰满。”

所以,我11年来脑子里一直在构思这样一个故事。一旦当我开始提笔写,大概花了两个半月时间,这个故事就写完了。

马克·穆勒:你的很多电影,包括《最佳出价》都写成了小说,为什么《天堂电影院》只是剧本,后来没有把它写成小说?

朱塞佩·托纳多雷:《天堂电影院》,开始也想把它写成小说,后来写了以后就发觉这是一个讲不完的故事,就好像这部电影拍了将近40年,40年以后,还能够有这么多观众来电影院看,我们一直都在谈这个电影。把它写成小说,肯定是一部写不完的小说。

对于从来没有进过放映室的人,看了《天堂电影院》以后,走出电影院的时候会说,我知道了放映电影是一个怎么样的过程。实际上,在电影里边,它有一个联合主角,就是这个小孩子,后来他变成了一个导演。

我在编写剧本时刻意设定了没有导演出现。在这里,我并没有讲什么片场,怎样讲故事,而是讲导演怎么历练成为一个导演的过程。有时可以向观众隐瞒一个人物的存在,实际上你看完电影以后,可能会对人物有更深刻的印象。

马克·穆勒:你的第一部电影讲了黑社会,那部是5个小时,等于是一个系列的电影。后来《天堂电影院》为什么就没有给它考虑做成系列电影呢?

朱塞佩·托纳多雷:我在拍第一部电影、那部讲黑社会的电影时,因为资金不够,我就去拍了一部别的电影。制片人跟我说,如果你在拍电影的同时,再拍一个系列的电视剧,这样更容易融资。所以我拍第一部电影的同时也拍了系列的电视剧。

后来我再也没有想过拍连续剧,并不是说我对连续剧有什么偏见,而是没什么机会去拍,也没有想拍。直到两三年以前,有一个制片人跟我说,《天堂电影院》要么把它拍成连续剧,后来我真的开始写剧本,写完之后也没有拍成。我也没有刻意追求一定要把电视剧做出来,就这样了。

生活就是一个讲不完的故事,它没有结束,就像《天堂电影院》小说一样,我已经开始写了,这个故事还在不断发展过程中,也许有一天我会把它写完。

绕不开的西西里情结

YIQIYINGCHUANG

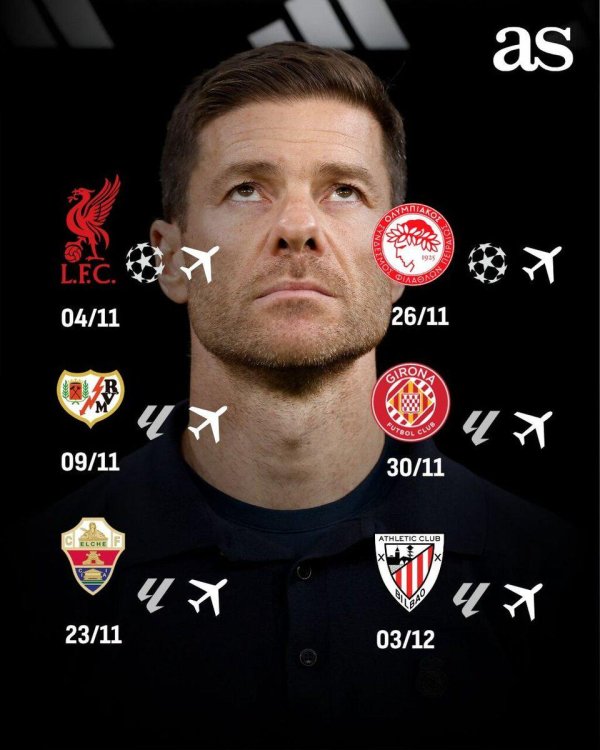

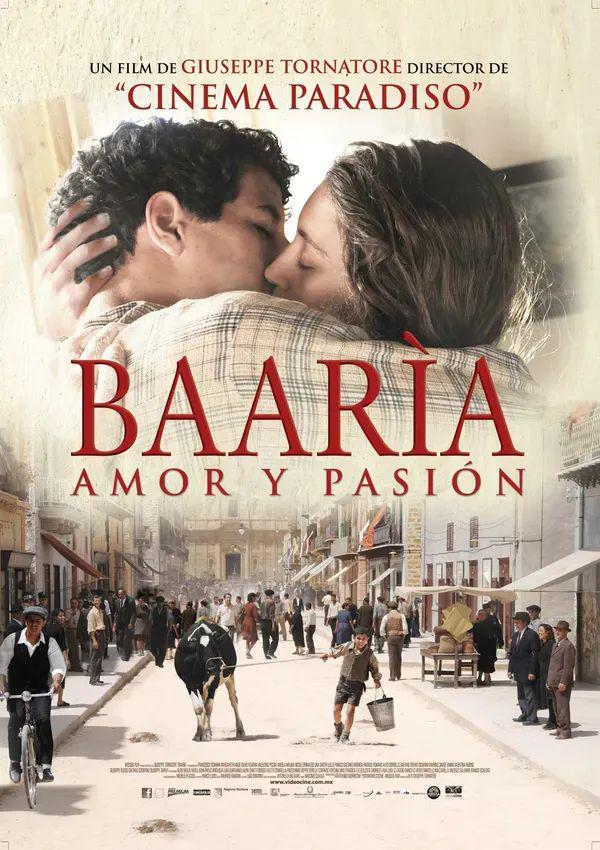

马克·穆勒:在这里我们要谈托导另外一部电影,大家应该都没有看过《巴阿里亚》,是西西里的故事。从《巴阿里亚》开始,导演所讲述西西里的故事又有了一层新的光彩。如果大家看过《巴阿里亚》,你就会知道,导演一直深爱的西西里压根就不在电影里。

朱塞佩·托纳多雷:我还有另外一部电影《幽国车站》,实际上所有电影,虽然没有西西里,西西里正是深刻在这个电影里边的。如果说《天堂电影院》是一个自传体类型的故事,那《巴阿里亚》则是一个真正的自传体的故事,它讲述是我的家庭的故事,讲述的是我的出生地、我小时候出生成长的小村子的故事。

因为整部电影让我们投入了太多感情,就是在那部电影拍完以后,我应该不再讲西西里了,我还拍了很多电影,不是发生在西西里的,我发现那一份归属,那一份情感,我是割不掉的。包括很多我的其他电影故事不是发生在西西里这个地方,但实际上它们里边所蕴藏着西西里的元素,比真正发生在西西里的故事的西西里元素还要多。

马克·穆勒:《巴阿里亚》结尾让我特别感动。看到他的父亲的原形,还有著名的导演,里面还讲到意大利电影配乐大师莫里康内,最后的环节让人非常感动。

朱塞佩·托纳多雷:说到《巴阿里亚》,里边会有以一种纪录片的形式。我在9岁时用8毫米的胶片,同时我和莫里康内大师合作。他为这部电影创作音乐时加入了一些元素,一些声音、甚至是一些噪音在音乐里,会出现有人说话,我童年生活时沿街叫卖的人的声音,还有外面车子经过的声音,所有这些组合在一起,形成了整部电影里的音乐,串起了我最深刻的回忆。

在自传体电影里边,我们讲到8毫米的胶片。后来我一直用不同的摄像机去拍纪录片,包括我也给意大利国家电视台拍过纪录片。其实从我最开始用8毫米胶片试拍的时候,一直想有朝一日能够去拍电影。

和电影的不解之缘富邦优配

YIQIYINGCHUANG

马克·穆勒:你9岁的时候,自己还买了一个放映机,你就开始给小朋友放映卡通、一些好玩的东西。你就是在电影里演放映员的这个人。

朱塞佩·托纳多雷:我记得第一次进到电影院的时候,大概6、7岁左右,那个电影院也像这样的电影院一样,很大的。当时灯都关上,看到银幕上人物的大特写,看起来像一个巨人一样,从那时起我一直在问自己,这些人他们是从哪儿进来的,我就仔细再去看这个银幕。

我问自己,这些巨人是从哪进来的,我还去看旁边的门,看看他们是不是从那个门进来的。后来电影中场休息的时候,灯光开起来,这些人又都消失了。小时候一直问自己,屏幕上那些人他们到底从哪儿进来的,又从哪出去了,怎么就消失了?

当时在电影院里还是可以吸烟的,所有人都在吸烟,整个电影院里雾蒙蒙。我看到后面放映厅有一束灯光照在银幕上,它动的时候,人物也会动,从那个时候我就知道了,这里边的秘密一定是藏在小窗口背后。我一直特别好奇,非常想知道放映厅里面到底是什么样的情况。

后来我认识第一个电影放映员,他既是电影放映员,还是摄影家。他很喜欢摄影,教会我放映电影也教会我摄影。我做摄影师很多年,到现在还是非常喜欢拍照片。我也学会了放电影这个技术,到现在也还会,在我自己办公室里,在家里,我也有放35毫米胶片的放映机,时不时还会放一下。后来我又认识其他一些电影放映员,把电影放映员人物结合在一起,最后就出现了《天堂电影院》艾佛特的人物形象。

马克·穆勒:你14岁就拿到了驾照,白天去上学,回来以后就去电影院做电影放映员。一边放电影,一边观察胶片,看到一张一张胶片是怎样合在一起。14岁时你就是在学习,在看,包括整个电影的剪辑,通过研究胶片去了解,电影是怎么一回事。

朱塞佩·托纳多雷:我的童年过得非常充实。白天去上课,夏天放暑假的时候就给人家拍照片,可以赚点钱。平时上午上课,下午去电影院做放映员,放电影的时候我去看,研究胶片剪辑是怎么样做的。

我把自己的8毫米胶片机器放在旁边,自己拍摄的东西也放在那。学会剪辑后,尝试剪辑我自己拍摄的东西。我发现,电影剪辑工作真的非常非常重要。我想跟所有的学习电影的人说,你不要止步于你只学一样东西,应该多面去学,尤其是剪辑,剪辑非常非常重要。我在做《幽国车站》时整个后期剪辑工作都是我自己做的。我的大多数电影都不会用专业剪辑人员做剪辑,都是我亲自做的。

马克·穆勒:您在拍摄电影过程当中,渐渐涉及到一些政治题材的电影。托导的父亲是小镇执政党的主席,托导自己也有这样的经历,学电影的同时您也会接触到政治。

朱塞佩·托纳多雷:我父亲是小镇官员,所以我从小就接触政治。我出生在50年代中期,二战刚刚结束不久,整个国家处于百废待兴的阶段,大家日子过得比较艰难。我从小就会听到女性有选举权等等讲政治的议题,这个对于我一直都不陌生。

在我热爱电影同时,我也比较热衷政治议题。它不仅帮助我做政治题材的电影,对我个人成长也非常有帮助。我真的心存感激,我的童年很幸运的,能够接触到很多不同的东西,丰富了我的生活。

拍电影的幸运与努力

YIQIYINGCHUANG

马克·穆勒:有媒体问你,做评委是不是很辛苦的一个工作,你说看12部电影没有什么大不了。现在您平均一周要看多少电影?

朱塞佩·托纳多雷:现在家里有一个大屏幕,工作室也有屏幕,我还会去电影院看电影,基本上一周看三部的频率。这次来到上海国际电影节,一共看12部电影,5天之内看完,又让我一下子找到年轻时候的感觉,那个时候我一天可以看两部电影。

马克·穆勒:说到导演生涯,您年轻时从乡下到大城市开始拍电影,制片人马上看好你,愿意为你的电影投资。这种情况如果发生在今天,比方说你是一个小年轻,刚刚开始做导演,你又来自一个小地方,制片人很少会一下子很信任,给你拍什么大片?最多拍一个小片子而已。

朱塞佩·托纳多雷:我一直都是挺努力的,努力很重要,同时我也觉得我挺幸运。26、27岁的时候,刚好罗马的大导演来到西西里拍片子,拍的过程中发现超预算了,得把费用削减。他转包给我,让我拍摄完成一些片段。在这过程当中,我就两人一组完成了一些场景的拍摄。

这个片子完成以后,制片人很高兴,因为没有超预算,他也挺想知道怎么做到的。后来就说有一部分片子是由另外一组人拍的,制片人问,这个导演是谁,我就被介绍给了制片人。他还蛮欣赏我的作品,认为我有能力把片子拍得很好。

后来我要拍第一部电影的时候,找到这个制片人,当时他并没有马上就投。只是说,你先把剧本搞好,拿剧本我来看一下,剧本好的话,我就会投钱来拍你的电影。

所以我坚信,你要努力,要全情去投入,深入学习知识,去学会做你的事情。如果你一直很努力的话,总有一天幸运会来敲门。

马克·穆勒:在你一部制作费用很高的电影《巴阿里亚》中,你用了西西里的元素,而且是别人听不懂的方言。《天堂电影院》用的是纯正意大利语,《西西里的美丽传说》能够听得出西西里口音的意大利语,大家都能听懂。但是像《巴阿里亚》,制作费用那么高,你用根本听不懂的方言来拍这样一部电影,怎么说服制片人来投的?

朱塞佩·托纳多雷:《巴阿里亚》电影,我在写剧本的时候,就是用我出生小镇的方言写的。因为我不能够用其他语言来写,只能用我的方言去写。后来制片人读这个剧本的时候,他脸都变白了,他说我根本读不懂你这个东西。

当时我尽量说服制片人,这个电影是讲述这个小镇的故事,如果用当地方言来拍的话,这部片子看起来非常自然。发行就选了一个折中的方法,一个版本是完全用方言、谁也听不懂的方言来拍的;还有另外一个配音版,用有方言口音的意大利语来讲。所以,观众在看的时候会搞不清楚,很多人说我看过你方言版的《巴阿里亚》,实际上那个已经不是方言版的,那个是配音版的,带着方言口音的配音版的《巴阿里亚》。

马克·穆勒:您是怎么样平衡,既要拍一部观众喜闻乐见的电影,同时又在电影里自然融入很浪漫,唯美和经典的电影元素?

朱塞佩·托纳多雷:我是一个在电影院成长起来的导演,从小在影院就能接触观众。所以从一开始我就非常清楚,如果你要用一部电影讲一个故事,一定是在场的所有观众都能很容易理解你的故事。我一直把这个作为我的一个原则。

我在做导演过程当中,只有拍一部电影时违背了这个原则,《幽国车站》。那部电影没有取得很大的成功,因为很多人看不懂,我当时拍的时候就知道。但我很喜欢,很想尝试,所以我就拍了。那部电影的票房并不好,但时隔这么多年,那些真正爱电影、懂电影的人,还是能够接受观众看不懂的电影。

我的一个原则:拍电影,要拍观众能够听得懂、看得懂的电影,这样的电影才是经典的电影。

马克·穆勒:2006年托导为北京奥运会拍了一个宣传片,宣传片的台词都是中文,他根本就听不懂,跟我讲一讲这一段有趣的事情?

朱塞佩·托纳多雷:我的语言能力不是很强,不会说很多外语。但是对我来讲,有一种语言叫做电影的语言,这是我永远能够听得懂的。比方说我在拍一个德语电影的时候,台词用德语,我虽然听不懂,我把它作为德语方言的电影语言。我能听懂电影的语言,尽管你是用德语表达出来的,我还是能够听得出来,台词念得对不对、情感表达对不对。

正因为我懂电影的语言,我拍了很多实际上语言听不懂的电影,包括德语的、法语的、中文的。拍《幽国车站》的时候,大鼻子先生演员一整天拍摄下来以后用法语说了一句什么,我没有听懂,就把翻译叫过来,他刚刚跟我说什么?那个翻译说,想请你晚上去吃饭。大鼻子先生说,你一整天都在纠正我的台词,说我这里不对,那里不对,哪里需要调整,现在拍摄结束了请你吃饭,你怎么能听不懂呢?因为那不是电影的语言,当我进入到电影语言状态的时候,你说什么东西我都能够听得懂,在那个语境以后,你正常的语言,我是听不懂的。

观众提问:现在这个世界变化非常快,在当下环境里,有什么样的主题、或者什么样的故事、什么样的人物吸引您的创作欲望?

朱塞佩·托纳多雷:现在世界变化非常快,就算是这样,我们在做电影的时候一定要保持初心。原来怎么样做电影,还要继续这样子做下去,这个就是我们应该去做的。

观众提问:进入短视频的时代,在这里坐三个小时看一部电影非常奢侈的。对于电影人来说,怎么让下一代年轻人还是愿意来看电影呢?

朱塞佩·托纳多雷:在中国,影院数量、银幕数量都是全球第一的。确实很多年轻人不愿意走进电影院看电影了,作为一个电影人,我不认为这是电影业出现了危机。

现在随着技术的发展,有很多方式可以去看电影。同50年前比起来,50年前想看一部电影,一定要到电影院看电影。现在有很多方式,可以用你的电脑去看,可以用手机去看,可以用平板去看,有很多方式。

现在每一天人们可以看到的电影数量和人们正在看的电影数量,同50年前比起来真的是多得多了。因此我深受鼓舞,对整个电影业充满信心。因为观影方式变得越来越多,新的技术出来以后,还会有更多观影方式。我们应该受到鼓励,多拍电影,拍出好的电影,让人们能够有更多在电影当中享受生活的机会。

我鼓励年轻人,走进电影院去看电影。在电影院,你看到大银幕,整个氛围感是非常强的,和你用其他方式看电影不一样。如果有可能的话,还得回到电影院去看大银幕的电影。

观众提问:在您的作品里,总是看到主人公要面临留下还是离开这样的选择。在《天堂电影院》里,托托选择了离开;在《海上钢琴师》里,1900选择留下。您是如何看待他们所做的不同的选择,以及托托的妈妈说,她做的决定都是对的,而现实生活当中,人们总是会去想自己没有选择过的那条道路是不是开满鲜花?有什么想对观众传达的吗?

朱塞佩·托纳多雷:保持初心,这是非常非常重要的。做人要有原则,要坚定你的原则。坚持自己的原则非常重要。

托托这个小孩,因为他的梦想就是电影,他知道在他生活的那个空间,他的电影梦没有办法实现。所以,他的原则,追寻我的梦想,我就离开这个小镇,我去到更大的空间,能够让我完成追求梦想的地方去生活。

《海上钢琴师》,这位钢琴师,他也是在坚守着自己的原则。他坚守的原则是,这个世界太大了,我没有办法去了解这个世界,我了解世界的方式就是通过船上小的空间,通过客人来来往往,这个就是我的世界。所以他就坚守在他自己的世界,他决定不下船的原因,也就是因为这样,他在自己的世界里边去了解这个世界,所以他坚持不下船,在船上出生,最后跟着船一起被炸毁了。

对于《天堂电影院》里面托托妈妈来讲,托托追求他的梦想,离开了不能实现他梦想的家乡,他的选择是正确的。如果她遇见《海上钢琴师》,他觉得他的世界就在这里,他通过自己的空间了解世界,她也会觉得他做的决定是正确的。

观众提问:《天堂电影院》最后那段关于接吻的拼接镜头,是在什么样的背景下创作的?

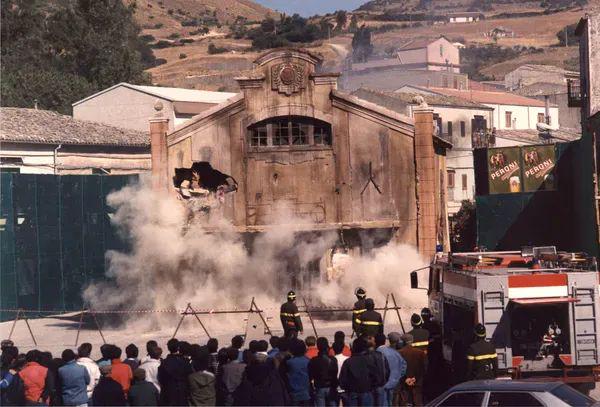

朱塞佩·托纳多雷:这个故事原型在我21岁的时候,刚刚服完兵役,回到家乡的小镇,我们唯一一个能看电影的电影院关了。当时电影院老板找了一批人把电影院拆了,拆的过程当中,正好我回来,他说让我拆放映室,花了两天时间去拆里边的放映机。那个时候,感觉像是给我心爱的放映机办了一场“葬礼”,我的情感波动特别大。那时我就在想,我应该拍一部关于电影院的电影。

观众提问:托纳多雷主席,您心目中的《天堂电影院》是什么?

朱塞佩·托纳多雷:我心中的《天堂电影院》,就像今天晚上在这里感受到的这个氛围。这部电影我不认为是我40年前拍的电影,感觉这部电影还是很现代的,很呼应当下。

我的电影总是讲述我人生的某一部分。我在看每一部电影的时候,都能勾起我对一段人生经历的回顾。目前为止,没有哪一部电影是当初我不应该拍的。有些电影可能票房非常成功,有些电影票房不成功,但是我做的每一部电影,都是我发自内心喜爱才去拍的电影。这也是对原则的一种坚守,我不会为了追求数量而去拍多少部电影,我追求一种热爱。

作者 | 李婧

自由撰稿人

排版 | 阿塔

「注:本文部分图片来源于豆瓣及网络,

若有侵权请主动联系我们。」

益 起 推 荐

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。